以前、菊栽培の改善に関するプロジェクト活動の発表をした時の動画をアップしました。

この映像は2013年10月9日に茨城県庁にて発表した時の物です。

2011年より変更した栽培方法に対し

諏訪農業改良普及センターの方々より

「プロジェクト活動コンクールで発表しましょう」

と声をかけていただき、発表することとなりました。

2012年2月8日

平成24年度 明日の長野県農業を担う若人のつどい

~青年農業者プロジェクト活動コンクール~

において

プロジェックト発表の部 園芸特産物部門

でエントリーし、最優秀賞(県知事賞)を頂き、

この部門の県代表として、

1013年10月9日

平成25年度関東ブロック農村青少年(4H)クラブ プロジェクト実績発表会

に 園芸特産物部門 で発表しました。

結果は、全国大会進出とはなりませんでした。

後から発表についての講評を聞かせていただいたのですが、

「プロジェックトとして改善した内容のボリュームが大きすぎ、

10分という発表の枠では無理があったのかもしれない。

発表時間がもっと長ければ、結果は変わっていたかもしれない。」

とのことでした。

動画の中で、発表の後の質疑で

経費が10万円ほど上がっていると答えていますが、

再度検討してみたところ

通路へのマルチ敷などの無駄な作業を止めたことにより

1ヶ月ほどの作業時間が短縮されたため

早期の芽欠きなどの必要な作業が出来るようになり、

この時期に頼んでいた人に支払う費用が不要となり、

経費的には むしろ削減することができています。

この時期に以前と同様に人を頼むのであれば

作付け面積を拡大し収入金額を増やすことも可能です。

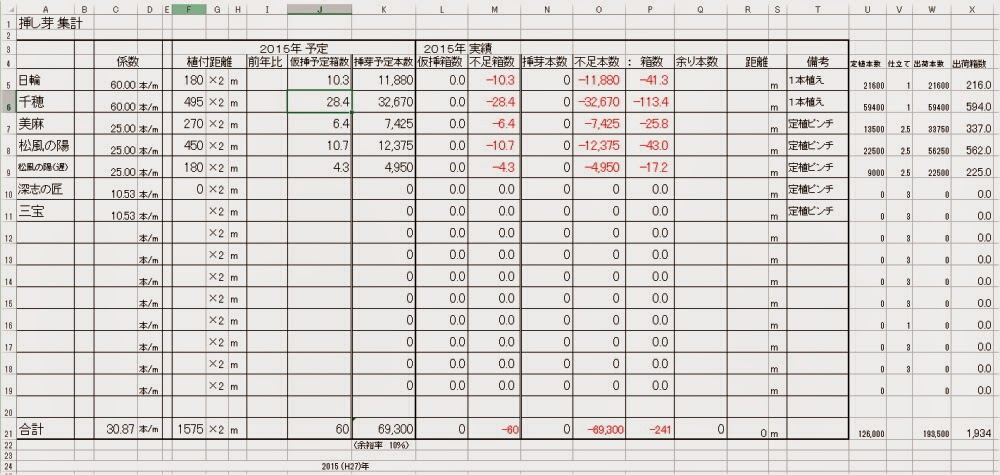

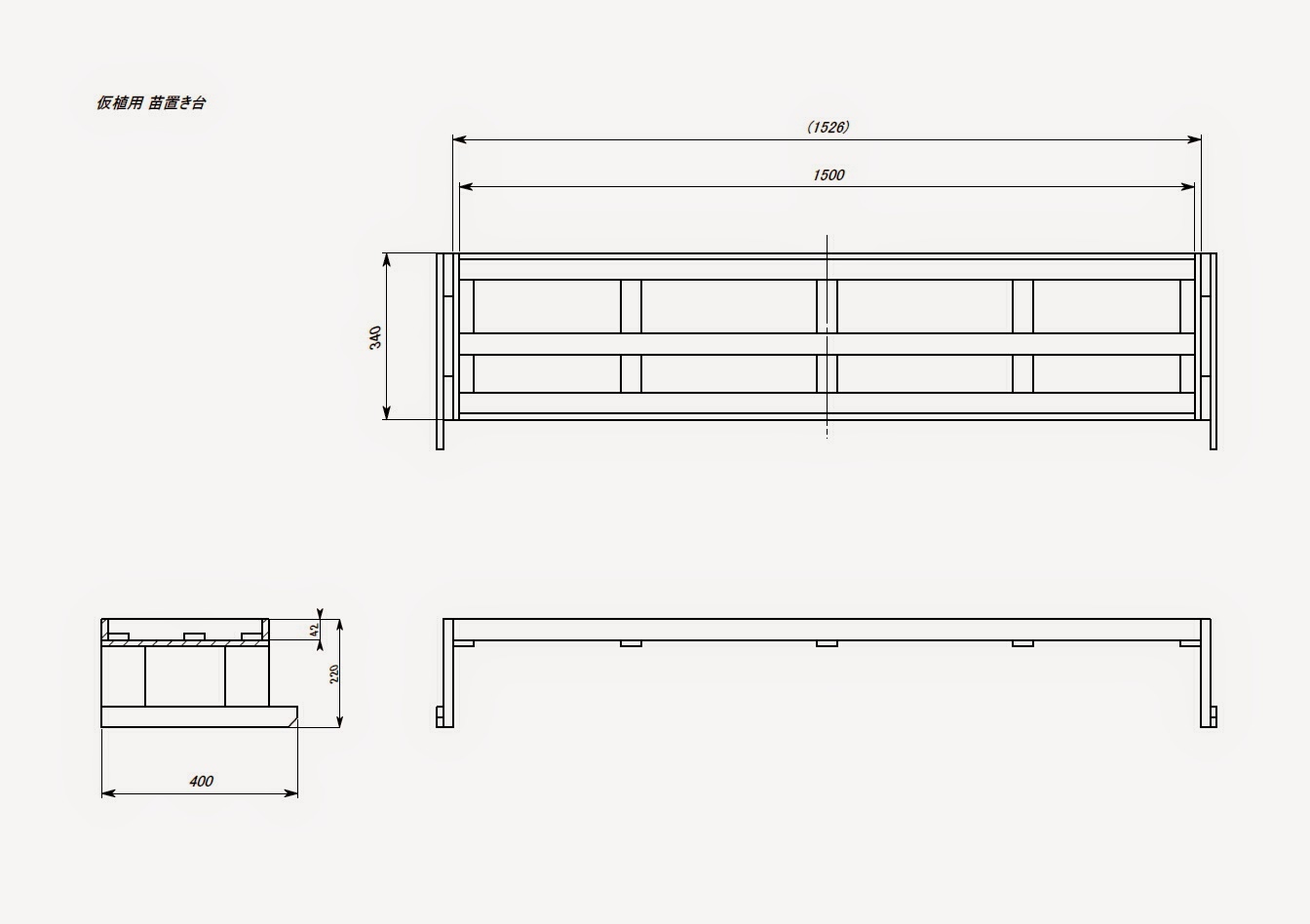

以下の画像は発表のスライドを抜粋したものです。

動画と照らし合わせて見ていただけると解りやすいのではないでしょうか。

.jpg)

.jpg)